Pourquoi se faire dépister ?

L’objectif du dépistage est de pouvoir diagnostiquer un cancer à un stade précoce, même s’il ne produit pas encore de symptômes afin de favoriser les chances de guérison.

Ainsi, pour le dépistage du cancer du sein, la mammographie permet de découvrir des anomalies qui ne sont encore ni visibles, ni palpables.

Dans certains cas, le dépistage peut permettre de détecter une lésion dite « précancéreuse » et d’agir ainsi préventivement pour éviter son évolution vers un cancer. On peut ainsi détecter ces lésions pour le cancer du col de l'utérus et le cancer colorectal.

Les cancers qui se dépistent

Proposer un dépistage suppose qu’un certain nombre de critères soient rassemblés :

- la nature de la maladie : il faut qu’elle soit fréquente et entraîne une mortalité importante, mais aussi qu’elle soit détectable à un stade où elle peut être soignée ;

- la performance des tests de dépistage ;

- l’existence de traitements efficaces pour ce type de cancer.

Par ailleurs, les cancers peuvent se dépister dans différentes circonstances :

- on parle de dépistage « organisé » lorsque les pouvoirs publics (Caisses d’Assurance Maladie) invitent à intervalles réguliers une partie de la population à pratiquer régulièrement un examen bien précis ;

- on parle de dépistage « individuel » lorsque cette démarche est envisagée dans le cadre de la relation entre un patient et son médecin.

De plus, pour les personnes présentant des facteurs de risque particuliers (antécédents familiaux par exemple), une surveillance spécifique est proposée.

Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent en France et représente la première cause de décès par cancer chez la femme.

Le dépistage des cancers du sein permet de détecter tôt une éventuelle anomalie ou un cancer, avant l'apparition de symptômes. Cette détection précoce augmente les chances de guérison : elle permet à 99 femmes sur 100 d’être en vie 5 ans après le diagnostic.

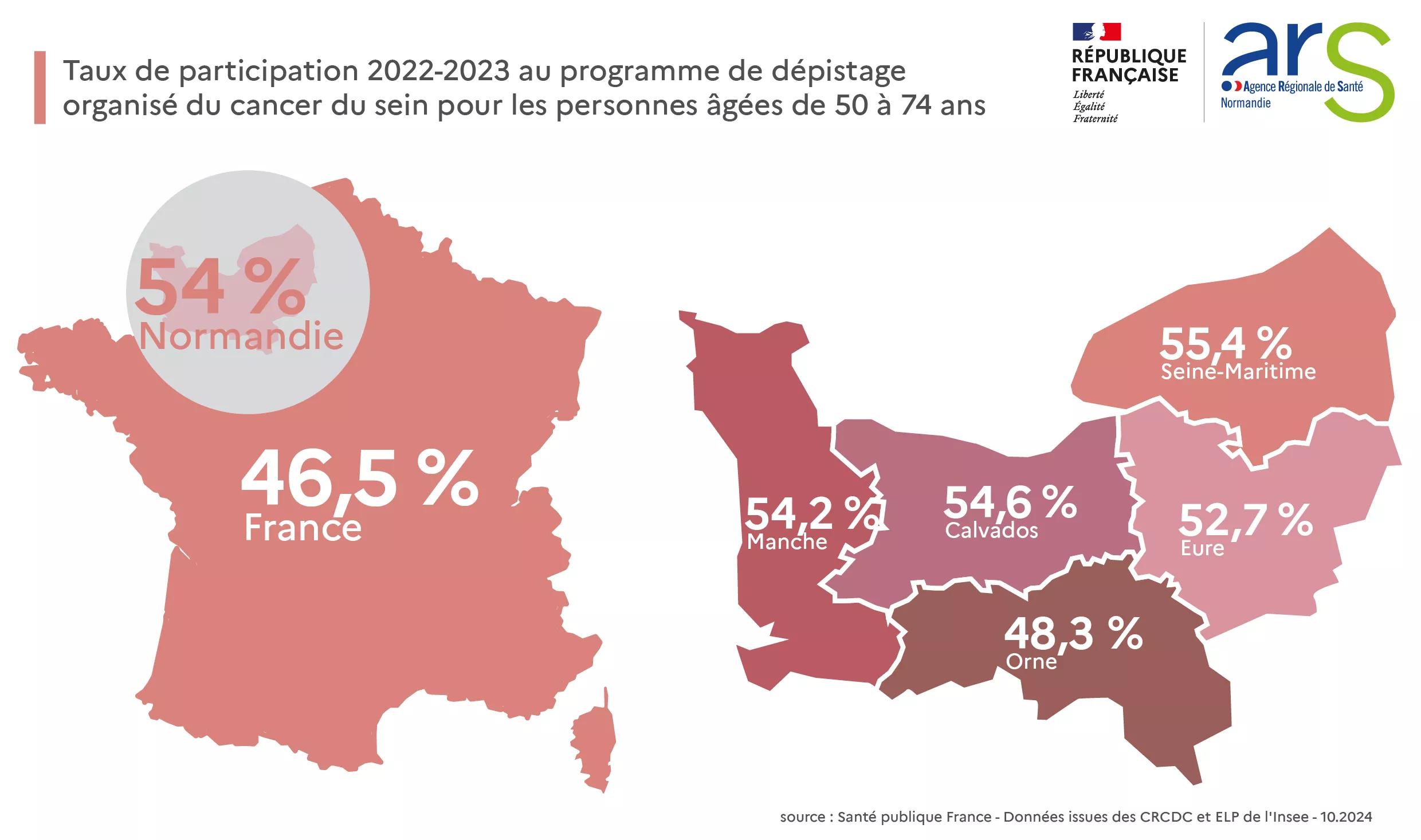

Les femmes de 50 à 74 ans sont ainsi invitées, tous les deux ans, à se faire dépister par une mammographie et un examen clinique.

En France, on observe une baisse de la mortalité par cancer du sein depuis les années 1990. Cependant, les chiffres de participation aux campagnes de dépistage organisé tendent à stagner voire à diminuer dans certains territoires.

Taux de participation attendus : 65 % (acceptable) à 75 % (recommandé)

Chaque année, en France, 3 000 cas de cancers du col de l’utérus sont diagnostiqués et 1 000 patientes en décèdent.

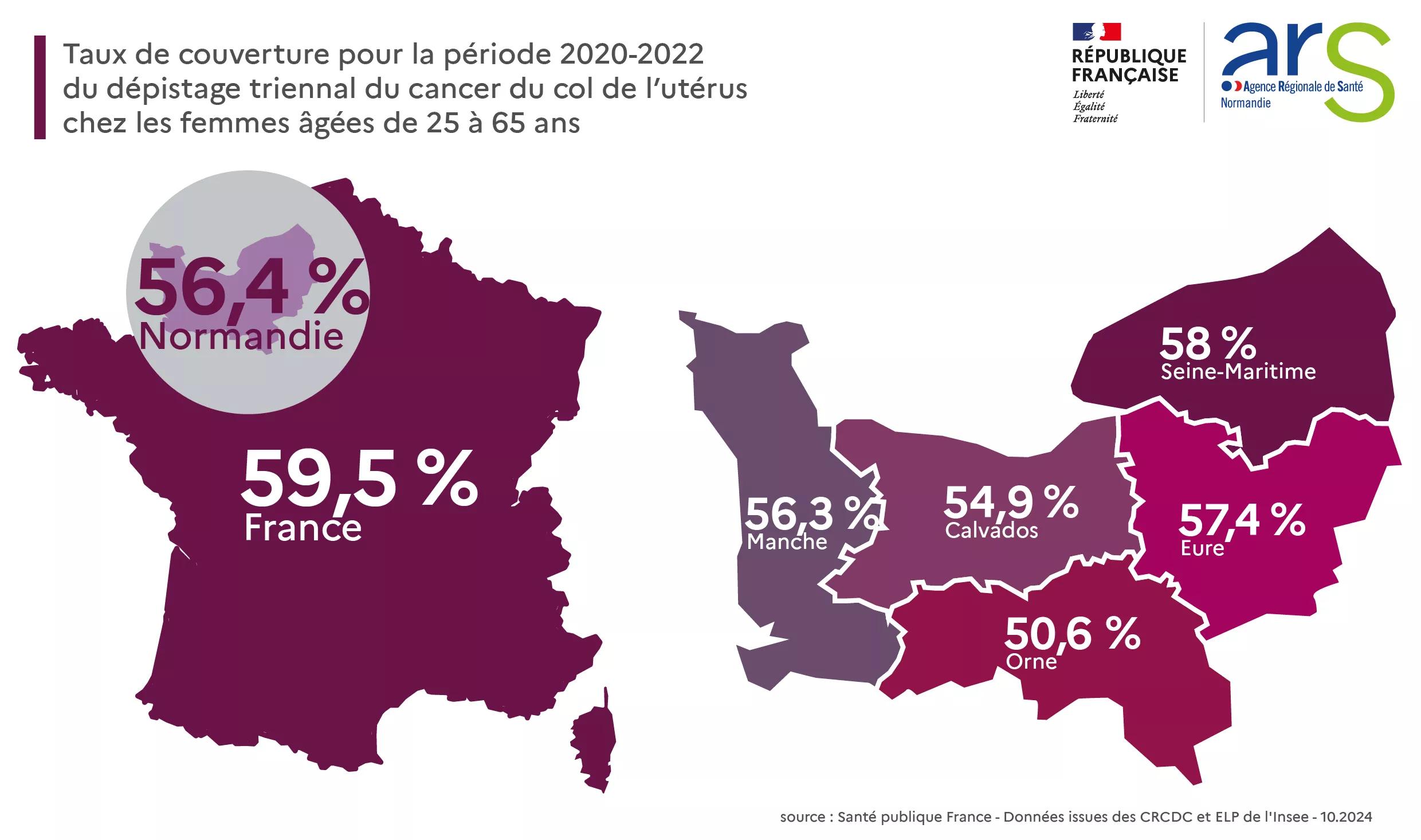

Les femmes de 25 à 65 ans sont invitées à se faire dépister :

- entre 25 et 29 ans : deux examens cytologiques* à 1 an d’intervalle puis 3 ans plus tard si le résultat des deux premiers est normal ;

- entre 30 et 65 ans : un test HPV tous les 5 ans, à débuter 3 ans après le dernier examen cytologique* normal ou dès 30 ans en l’absence de dépistage antérieur.

*L'examen cytologique est l'analyse de cellules spontanément desquamées ou prélevées par abrasion ou par aspiration à l'aiguille fine.

Le cancer du col de l’utérus, attribuable dans presque 100% des cas à une infection à papillomavirus humains transmise par voie sexuelle, peut être évité grâce à la vaccination contre le HPV et le dépistage.

Chaque année, près de 3000 femmes développent un cancer du col de l’utérus et 1000 femmes en meurent (12ème cause mortalité par cancer chez la femme).

Comment s'organise le dépistage ?

Un programme de dépistage organisé du cancer du col de l'utérus est mis en place depuis 2018. Ce programme repose sur la mobilisation des professionnels de santé et des pouvoirs publics. Il concerne l'ensemble des femmes asymptomatiques de 25 à 65 ans inclus.

Le dépistage et l’analyse par le laboratoire du prélèvement de dépistage est pris en charge à 100 % sans avance de frais (la consultation est remboursée selon les modalités habituelles).

L'objectif est de réduire l'incidence et le nombre de décès par cancer du col de l'utérus de 30 % à 10 ans, en atteignant 80 % de taux de couverture dans la population cible et en rendant le dépistage plus facilement accessible aux populations vulnérables et/ou les plus éloignées du système de santé.

En Normandie, la campagne de dépistage organisé a été lancée en 2021 avec plus de 50 000 femmes invitées à réaliser un dépistage (pour plus de 158 000 dépistages comptabilisés cette même année).

Taux de couverture attendus : 80 %

Le cancer colorectal (ou cancers du côlon et du rectum) est un cancer du gros intestin qui peut être guéri s’il est détecté précocement.

C’est un cancer fréquent aussi bien chez l’homme que chez la femme, et il représente la deuxième cause de décès par cancer tous sexes confondus.

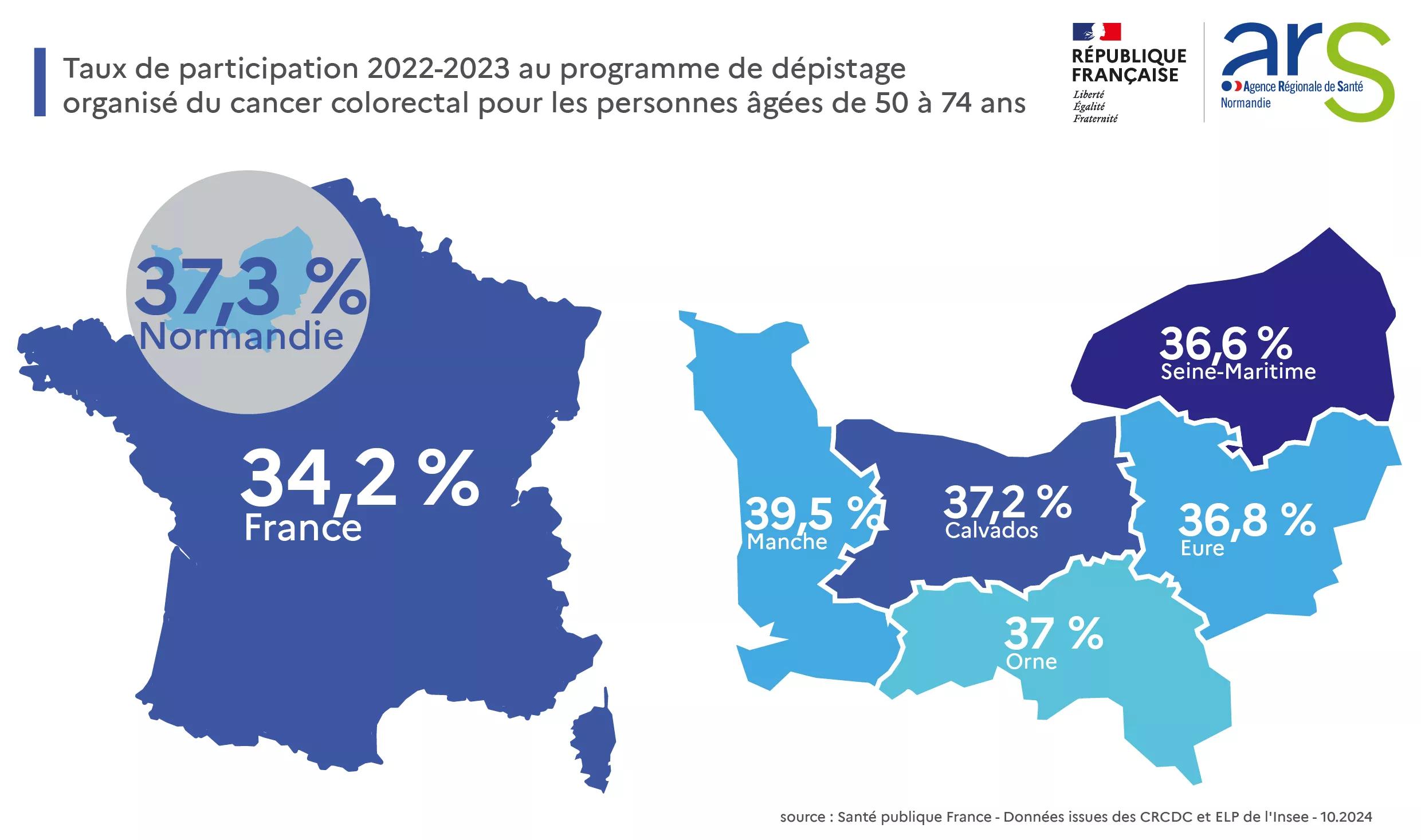

Les hommes et les femmes de 50 à 74 ans sont invités, tous les deux ans, à réaliser à domicile un test de recherche de sang dans les selles.

La mortalité (taux standardisé) par cancer colorectal est en baisse depuis les années 1990 alors que l’incidence (taux standardisé) est restée stable chez la femme, et qu’elle diminue chez l’homme.

Taux de participation attendus : 45 % (acceptable) à 65 % (recommandé)

Le Centre de coordination des dépistages des cancers Normandie (CRCDC) est financé par l'ARS Normandie.

Le CRCDC est actuellement chargé de :

- participer à la sensibilisation et à l'information des populations concernées ;

- organiser la formation des médecins et professionnels de santé sur le dépistage ;

- assurer le suivi des dépistages ;

- veiller à la qualité du dispositif sur le territoire ;

- collecter les données pour le pilotage et l'évaluation des programmes.

En Normandie, l'ARS Normandie et les acteurs locaux se mobilisent pour lutter contre les inégalités d'accès aux dépistages.

Les expérimentations

Soutenu par l'Institut National du Cancer, l’Assurance maladie et l’ARS Normandie, l’équipe du Pr Guy Launoy (INSERM), Il s'agit d'une recherche interventionnelle sur la réduction des inégalités d’accès aux dépistages du cancer du sein.

Ce projet offre la possibilité aux femmes les plus éloignées d’un cabinet de radiologie de pouvoir se faire dépister au sein d’un mammobile. Il s’est déroulé dans les départements de l’Eure, du Calvados, de la Manche et de la Seine-Maritime de mars 2021 à octobre 2023. (Résultats à paraitre)

Les Journées Santé des Femmes

Il s'agit de proposer aux femmes d'un territoire la possibilité de participer à des moments de sensibilisation sur les dépistages organisés (cancer du sein, cancer colorectal et cancer du col de l'utérus) et de pouvoir réaliser les examens de dépistages (mammographie, frotti, remise de kit de prélèvement colorectal).

Les journées des femmes sont organisées sur des territoires où la participation au dépistage est en deçà de la moyenne et éloignés d’un cabinet de radiologie.

Au préalable, les femmes du territoire n’ayant pas fait de mammographie depuis plus de 2 ans seront invitées à bénéficier d’une mammographie au sein du mammobile.