Geste altruiste et solidaire, un don d'organes d'un défunt permet de sauver jusqu'à 7 vies et permet à leurs bénéficiaires de retrouver une vie quasiment normale. En 2023 en France, l'Agence de la biomédecine dénombrait 5 634 greffes d’organes dont 577 greffes avec donneur vivant.

Les dons d'organes sont vitaux... mais encore insuffisants

Bien que 80% des Français seraient favorables au don d'organe (selon le dernier baromètre de l'Agence de la biomédecine), le taux d'opposition moyen recensé en 2023 était de 36,1%, en augmentation significative par rapport à 2022 (+9,4%), indiquant ainsi un besoin d'informer et de sensibiliser sur le sujet.

Au 1er janvier 2024, il y avait 21 866 patients inscrits sur la liste nationale d’attente pour une greffe, tous organes confondus.

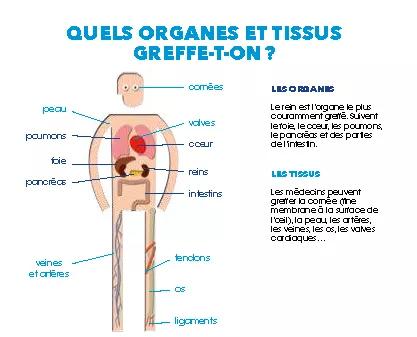

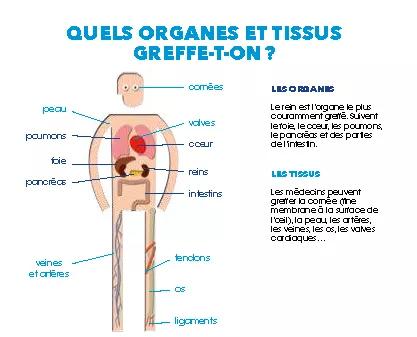

Le don d'organe peut être effectué "de son vivant" ou post-mortem. Les organes les plus fréquemment prélevés sont le rein, le cœur, le foie et les poumons. La greffe de peau et la greffe de cornée font partie des greffes de tissus les plus courantes.

Le consentement présumé

Chaque personne est présumée avoir consenti au don d'organes sauf si elle s'est inscrite au registre national des refus de son vivant ou si elle a exprimé son refus dans un document signé et daté remis à un proche. Suite au nouveau décret n° 2016-1118 du 11 août 2016, en application depuis le 1er janvier 2017, le refus peut être désormais partiel et ne concerner que certains organes ou tissus.

Au moment du décès, avant d'envisager un prélèvement d'organes et de tissus, l'équipe médicale vérifiera que vous n'êtes pas inscrit sur le registre national des refus. Si tel n'est pas le cas, il sera vérifié auprès des proches que vous n’avez pas fait valoir de votre vivant votre opposition à l’écrit ou à l’oral. Dans le cas d’une expression orale, l’équipe médicale demandera aux proches d’en préciser les circonstances et de signer la retranscription qui en sera faite par écrit.

Un acte gratuit et anonyme

Le prélèvement d'organes est gratuit. Les greffons sont rares. Pour ces raisons, lorsqu’un organe est prélevé, il est attribué selon des règles d’attribution encadrées par la loi qui permettent d’assurer une répartition la plus équitable possible tout en recherchant le meilleur receveur.

Certains patients sont prioritaires : les enfants, les receveurs dont la vie est menacée à très court terme, les receveurs pour lesquels la probabilité d’obtenir un greffon est très faible du fait de caractéristiques morphologiques ou immunogénétiques particulières.

Il est aussi anonyme : les identités du donneur et du receveur sont protégées. Néanmoins, la famille du donneur, à sa demande, peut être informée du type d'organes et tissus prélevés ainsi que du résultat des greffes.

Les dons d’organes doivent être distingués du « don du corps à la science ». Cette dernière démarche volontaire et expresse auprès d’un établissement de santé, dérogatoire à la loi funéraire, permet à une personne de donner son corps entier, notamment à des fins d’enseignement.

Une personne vivante peut faire un don d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le receveur reste obligatoirement un proche.

Une personne malade peut recevoir un organe de l'un des proches suivants :

- Son père ou sa mère

- Son fils ou sa fille

- Son frère ou sa sœur

- Ses grands-parents, oncles ou tantes, cousins ou cousines germaines

- La personne avec laquelle elle vit en couple, (Mariage, Pacs ou concubinage) depuis au moins 2 ans

- Toute personne avec laquelle elle entretient un lien affectif étroit et stable depuis au moins 2 ans

Le rein est l'organe le plus souvent donné de son vivant.

42 % des Français pensent qu’il y a une limite d’âge pour les donneurs d’organes et de tissus, alors que les rares contre-indications au prélèvement sont uniquement d’ordre médical : toute personne qui décède à l’hôpital peut être donneuse de tissus et/ou d’organes, selon les conditions du décès.

Bien que l’équité dans la répartition des greffons soit garantie par l’Agence de la biomédecine, selon des critères exclusivement médicaux, seuls 6 Français sur 10 ont le sentiment que le don d’organes profite de manière équitable à toutes les catégories de la population.

1 Français sur 2 croit que le prélèvement d’organes et de tissus n’est pas compatible avec les rites funéraires religieux, alors que le don d’organes est autorisé et encouragé par les 3 principales religions monothéistes pratiquées en France, et que le prélèvement n’empêche pas de réaliser les funérailles selon les traditions de chacun.